Partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia significa passare undici giorni a guardare una media di quattro film al giorno e arrivare a fine festival che non ci si ricorda nemmeno più il proprio nome. La spossatezza che si prova già dopo alcuni giorni di festival è inspiegabile a chi non ha mai partecipato alla Mostra e arriva un momento in cui è difficile rimanere svegli anche durante i film che più ci piacciono. “Riposo un attimo gli occhi” e improvvisamente sono passati 25 minuti.

Ora, potete immaginare quanto sia stato un azzardo decidere di guardare come ultimo film del festival un survival drammatico della durata di due ore e mezza. Sono entrata nella sala già sconsolata perché, nonostante fosse uno dei film che più attendevo, ero sicura che non sarei riuscita a godermelo a pieno per via della stanchezza. Invece credetemi quando vi dico che non sono riuscita a distogliere lo sguardo dallo schermo nemmeno per un istante.

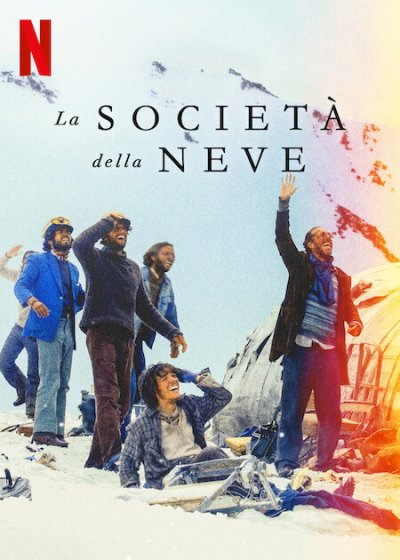

La Società della Neve, diretto da J. A. Bayona, è stato la sorpresa più grande di questa 80esima edizione del festival. Narra la vera storia del disastro aereo delle Ande, avvenuto nel 1972, che coinvolse una squadra di rugby uruguaiana in volo verso il Cile. Si tratta di una vicenda estremamente nota, che nel corso degli anni ha già ispirato numerosi libri e documentari, oltre ad altri due lungometraggi. Dunque, sentivamo davvero la necessità di una nuova versione? Secondo me sì.

Ma facciamo un passo indietro.

Il primo film non documentario ispirato alla vicenda è del 1976, appena quattro anni dopo l’avvenimento, e si chiama I Sopravvissuti delle Ande. Si tratta di un film messicano dai toni sensazionalistici che, sinceramente, nemmeno capisco con che coraggio sia stato prodotto. La pellicola mette in scena in maniera abbastanza fedele gli eventi principali, lo schianto, la sopravvivenza, il cannibalismo, la valanga, ecc., seppur decida di cambiare i nomi a tutti i personaggi. Non ho ben compreso il senso di questa scelta, dal momento che, pur avendo nomi diversi, si capisce subito a quale persona reale siano ispirati molti dei protagonisti, ma alla fine non è quello il problema. Ciò che proprio non funziona di questa prima trasposizione cinematografica è la costruzione dei personaggi: il narratore è esterno e questo non ci permette di creare una connessione con nessuno di loro, ma ci mantiene su un livello distaccato, inoltre il tentativo (apprezzabile ma malriuscito) di non scegliere un vero protagonista e la scarsa caratterizzazione dei personaggi hanno portato a una sostanziale mancanza di empatia nei confronti dei poveri malcapitati. Insomma, ovviamente è una situazione orribile, ma io da spettatrice ero quasi disinteressata, perché non avevo motivo di tifare per nessuno di loro. L’altro grande problema, come menzionato poco più in alto, è il tono sensazionalistico del film, che alla fine non fa che concentrarsi sull’aspetto del cannibalismo, cosa che aveva fatto molto scalpore all’epoca e motivo per cui la vicenda è così celebre.

Ma la storia di questi ragazzi dispersi nelle Ande per mesi va molto oltre il cannibalismo, e questo l’ha capito il secondo lungometraggio, Alive – Sopravvissuti, produzione hollywoodiana del 1993. Questo film accantona il sensazionalismo per assumere invece dei connotati più prettamente hollywoodiani. Anche qui gli eventi narrati sono abbastanza fedeli alla realtà dei fatti e, al contrario del suo predecessore, Alive riesce a parlare della tragedia con molta umanità, evitando di mostrare scene esageratamente crude e concentrandosi di più sulla psicologia dei personaggi. Anche questo film però, secondo me, ha un difetto decisivo: è un film di Hollywood. Questo significa innanzitutto una totale assenza di attori venezuelani, o perlomeno latino-americani, nella pellicola (Nando Parrado interpretato da Ethan Hawke fa un po’ ridere), ma il vero difetto è senza dubbio lo spostamento del focus principale sulle azioni eroiche di alcuni ragazzi in particolare, ovvero quelli che si sono avventurati a cercare aiuto, mettendone in secondo piano altri che sono stati fondamentali per la sopravvivenza dei compagni in altri modi.

Nonostante i numerosi passi avanti, si sentiva ancora la mancanza di una trasposizione che riuscisse a far vivere a pieno allo spettatore i drammi e le sventure della squadra, ed è in questo contesto che, trent’anni più tardi, arriva La Società della Neve, un film che compie l’ardua impresa di narrare i fatti il più vicino possibile alla realtà, senza modificarli o esagerarli ai fini dell’intrattenimento, costruendo nel frattempo un forte connessione emotiva tra i personaggi e lo spettatore.

Innanzitutto è subito chiaro che Bayona non sia affatto un principiante, specialmente quando parliamo di survival movies. Da un punto di vista registico, infatti, sono lampanti le affinità tra La Società della Neve e The Impossible, dai movimenti di macchina all’utilizzo di campi lunghi e lunghissimi per suscitare nello spettatore un senso di insignificanza davanti alla terrificante immensità della natura.

Bayona sceglie una narrazione lineare, quasi documentaristica, aprendo il film con gli ultimi momenti di felicità dei ragazzi, per poi passare quasi subito al dunque. Durante questi primi minuti vengono introdotti rapidamente molti dei protagonisti, ma nessuno di loro risalta più degli altri, rendendo difficile da parte dello spettatore identificare in fretta chi di loro sarà più importante nella vicenda. E poi subito lo schianto, probabilmente la scena più grafica dell’intero film, realizzato così nei dettagli da far accapponare la pelle. Bayona non taglia neanche un secondo dell’incidente, per farci rivivere minuto per minuto il terrore dei personaggi, dalle prime turbolenze, alla perdita delle ali, alla rottura a metà dell’aeroplano. Non provavo niente di simile da quando, a undici anni, vidi per la prima volta l’affondamento della nave in Titanic.

Dal momento dello schianto, la narrazione si fa più lenta, documentando le giornate dei sopravvissuti tra ferite, gelo e scarsità di cibo. Fondamentale qui diventa la struttura sociale che si viene a creare già dai primi giorni, ed è su questo che si concentra il resto della pellicola. Ma attenzione, non si tratta di un’opera di finzione, quindi non bisogna aspettarsi delle dinamiche a la Il Signore delle Mosche o Lost, in cui la drammatizzazione degli eventi e gli scontri tra i personaggi sono fondamentali per l’intrattenimento, anzi, ne La Società della Neve ogni decisione viene presa dopo lunghi confronti e persino le liti risultano, in un certo senso, moderate.

Ogni morte è accompagnata da scritte in sovrimpressione che riportano il nome, l’età e qualche informazione sulla vittima. Bayona pone incessantemente lo spettatore a faccia a faccia con la morte, ma non la demonizza, anzi, ne mostra talvolta anche i lati positivi, di conforto, e tratta i defunti con grande umanità.

La scelta del narratore è, a parer mio, la più interessante, che rende il film così unico rispetto ai suoi predecessori, siano essi fiction o non-fiction, ma prima di addentrarmi in questo particolare faccio una piccola allerta spoiler. Se avete già discreta familiarità con la vicenda, quello che state per leggere non è niente di nuovo e potete tranquillamente proseguire, se invece non conoscete la tragedia e i suoi protagonisti e volete arrivare alla visione senza rovinarvi la “sorpresa”, saltate il prossimo paragrafo.

Il narratore de La Società della Neve è Numa Turcatti, ovvero l’ultimo passeggero a morire prima del salvataggio dei superstiti. Scelta particolare, ma non casuale. Numa, infatti, rappresenta il fulcro delle principali dinamiche che sono nate tra i sopravvissuti allo schianto. Innanzitutto, è bene ricordare che, non trattandosi di un jet privato, sull’aereo non vi erano solo i membri della squadra, ma anche parenti, amici e alcuni sconosciuti. Numa non era un giocatore di rugby, ma si era imbarcato in quanto amico e collega universitario di Pancho Delgado, quasi nessuno lo conosceva prima della partenza, eppure in pochissimo tempo è diventato il cuore del gruppo dei sopravvissuti, riuscendo a farsi voler bene da tutti. Numa è quindi il simbolo della grande solidarietà che ha caratterizzato i mesi successivi allo schianto e del forte legame di amicizia che si era creato tra i sopravvissuti. Ma Numa è anche morto di malnutrizione, a causa del suo rifiuto di consumare carne umana. Il cannibalismo è al centro di un lunghissimo dibattito da parte dei protagonisti, ma alla fine diventa una scelta obbligata: mangiare o morire. Numa, tuttavia, non cede e si rifiuta categoricamente di ricorrere alla pratica, e vivere il film dal suo punto di vista fa capire allo spettatore quanto quella tragica scelta sia sofferta da tutti, anche da coloro che hanno deciso di intraprenderla per sopravvivere. Infine, la sua morte è l’avvenimento decisivo che convince i superstiti a riprendere le spedizioni, consapevoli che molti di loro non avrebbero resistito ancora a lungo. Possiamo dire che, in un certo senso, la morte di Numa Turcatti ha portato alla sopravvivenza dei suoi amici.

Per concludere, La Società della Neve è, a parer mio, una trasposizione cinematografica praticamente perfetta, avvincente ed emozionante, in grado di bilanciare a regola d’arte tutte le sue componenti. Il film, scelto per rappresentare la Spagna agli Academy Awards 2024 con la speranza di riuscire a entrare nella shortlist finale dei miglior film stranieri, approderà su Netflix il 4 gennaio 2024. Non perdetevelo!

-Tiziana

Lascia un commento